竹炭活用の実例集

Bamboo charcoal examples《震災復旧工事》

令和6年能登半島地震被災地、

①斜面擁壁基礎工事の下地に炭(竹炭、くん炭)、

②グリ石に震災瓦礫(地震で倒壊したコンクリート塀の再利用)

③瓦礫グリ石が敷き込まれた隙間に、炭(竹炭、くん炭)、

再度、瓦礫グリ石・炭(竹炭・くん炭)・落ち葉・

これが、地中への水の浸透を招き、

情報提供:有機土木協会

《生態系豊かな河川環境維持の護岸工事》

夷隅川下流域に面したSecret Break Isumi(宿泊施設)。生物多様性に配慮し、持続可能な川岸環境を培う。

現代土木に懸念される、

Secret Break Isumiオーナー、施主の西井さんは、いすみ市が掲げている「

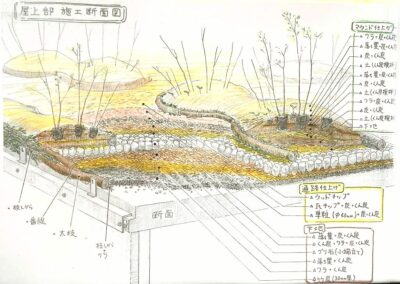

《かなめのもりビル スラブ上での杜創り》

東京都品川区、武蔵小山商店街に位置する『かなめのもり』ビル。

ビルのオーナー、井上さんは「地球・街・経済 すべてに良い循環を」をモットーに、ビルの建設から緑化までを、

植えた木々は雑木の苗木。

ビルのもりには、どこからともなく鳥や虫たちがやってきたり、自生で芽吹いた植物の物語も繰り広げられている。都会のビルの谷間でも、

準備中